とうきょう すくわくプログラム活動報告

「とうきょう すくわくプログラム」について

「とうきょう すくわくプログラム」は、すべての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探究心(わくわく)」を応援する幼保共通のプログラムです。幼稚園や保育所といった施設類型の垣根を越え、主体的・協働的な探究活動を通じ、子供の豊かな心の育ちをサポートします。

1.活動のテーマ

テーマ

日本地図の作成

活動のテーマの設定理由

当園では、建学の精神であるキリスト教に基づき、教育課程を編成するとともにモンテッソーリ教育を取り入れている。

満3歳児クラスからモンテッソーリ活動を行っており、自分たちの身近な社会からより大きな世界に興味を持ち始めた年少・年中時の文化教育の領域では、地球の形や大陸と大洋があることなどから、国旗や世界の国の名前、形などについて触れたり、日々の活動の中で子ども自ら興味を広げていけるよう環境を整えたり、活動を行ってきた。年長になり世界への興味をより広げるとともに、私たちの住んでいる日本についてより興味を持つことができるような活動を展開する。

2.活動スケジュール

- ・地球の中でアジア地域に日本があることを知った子ども達に、日本のどこに住んでいるか、どのような身近な環境があるかなど、グループやクラスで話したり、日本地図のはめこみパズルの提供をし、都道府県の名称や形、場所について興味を持ち、自分で活動やお仕事を行うことで興味を深めていく。

- ・北海道、東北、関東など大きな地域の名称や47の都道府県に分かれていることに興味を持ち始めたら、地域ごとに都道府県の色の塗り分けをし、都道府県名を書いたり、切って、のりで模造紙に貼り、日本地図の制作をする。

- ・都道府県ごとに色を塗り分ける時に隣接した地域が同じ色にならないよう、自分で考えたり、他児や教師と話し合いながら、協力し合う大切さや「自分でできた」という達成感を知る。

- ・日々の生活の中で祖父母が住んでいる地域や旅行などで行ったことがある地域の話をしながら、日本のどこにあるのか場所を確認したり、本などで調べることで考えを深めていく。

3.探究活動の実践

環境をデザインする

●準備したもの

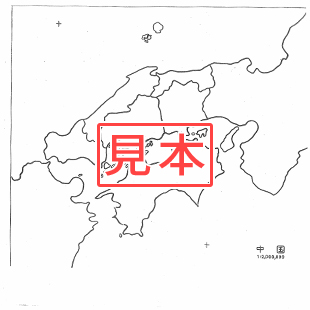

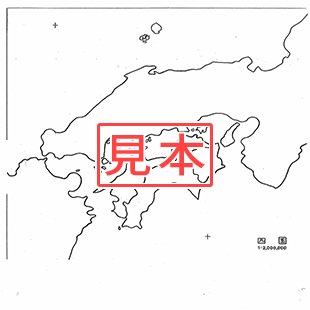

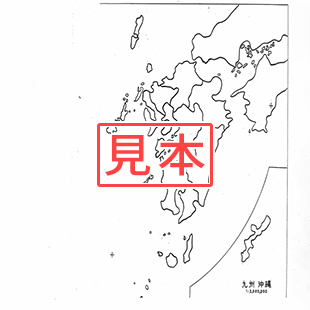

はめこみ日本地図、日本地図(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄)のプリント、本、模造紙

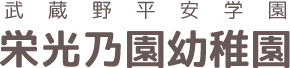

①はめこみ日本地図

日本列島が8つの地方に分かれているはめこみ地図が1枚、各地方の都道府県ごとに分かれている地図が〇枚ある。

教具を絨毯または机に運び、つまみを持って1つの地方をつまみ出し、3本指で形をなぞり、取り出した枠(場所)をなぞって元の場所へはめる。「〇〇」と名称を伝える。各地方のはめこみ地図も同様に集団で提供を行う。

活動を繰り返し行っていくことで、地方の名称や都道府県の名前、位置を知っていく。

日本地図のプリント

1:2,000,000サイズの日本地図のプリント

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄

②興味を深める

おじいちゃん、おばあちゃんのお家に行ったり、家族でお出かけしたり、行ったことがある都道府県を発表しました。

また、どんな場所(自然や建物などの環境)だったか、どんなことを体験(遊び、食事等)したかなどを話したり、図鑑や絵本で調べたりして探究活動を行いました。

はめこみ日本地図のお仕事の様子

集団提供をした後は、一人ひとり自分のやりたいときに、はめこみ日本地図のお仕事に取り組んでいました。

見本のカードと一致させながら一人で取り組んだり、形を指でなぞったり、お友だちと一緒に行ったり、「ここは何県だ?」「〇〇県でしょ!」とクイズを出し合ったりと都道府県の名称や形に興味や関心を深めていく姿も見られました。

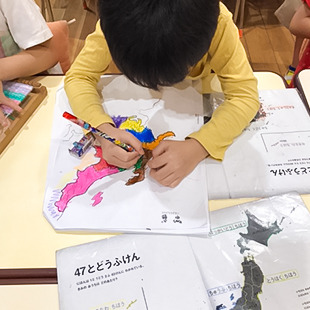

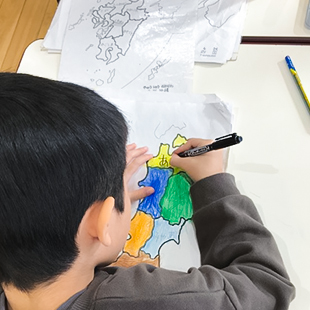

③色をぬる

はじめに地方ごとに都道府県を塗り分けていきます。北海道から『隣り合っている都道府県は必ず異なる色に塗る』という約束があるので、確かめながら一つ一つ作業を進めていきます。何色に塗ったら良いか悩む姿も見られましたが、保育者に確認したり、友だちと話したり、自分で考えたりしながら取り組む姿が見られました。

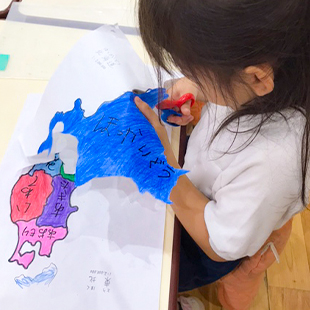

④都道府県名を書く

すべて塗り分けたら、次に都道府県名地方を鉛筆で書き、サインペンでなぞって書いていきます。

その後、はさみで切って模造紙に貼り、繋げていきます。地形によっては、切りづらい箇所も多々ありますが、線をよく見ながら切っていきます。年少の時から様々な活動や経験を通して、指先の機能が洗練されてきたのでよく集中して取り組む姿が見られました。はめこみ日本地図を使って確認したり、見本を見ながら丁寧に貼り、日本列島を作っていきます。

⑤地方ごとに切る

⑥模造紙に貼る

はめこみ日本地図などの見本を見ながら、北海道から模造紙に貼っていきます。北海道から九州・沖縄まで模造紙の中に貼れるよう、バランスを確認しながら取り組む姿が見られました。

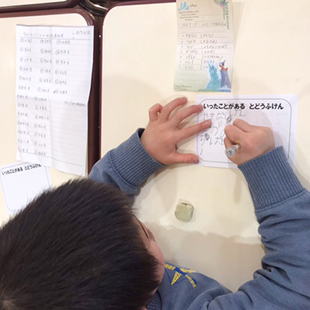

⑦行ったことのある都道府県を書く

日本列島が完成したら、探究活動で調べた『行ったことのある都道府県』を紙に書いて模造紙に貼りました。

コロナウイルス感染症が流行していた時期に入園した子ども達。

マスクの着用が義務付けられていたり、春休みや夏休み・冬休みなどの長期休みの期間も感染拡大を防ぐために、おじいちゃん・おばあちゃんに会いに行くことも難しかったこともありましたが、昨年ごろからは会いに行けるようになったり、家族で出かけた先で様々な体験をしたりと、より広い世界へ興味が広がってきたように感じています。行ったことのある都道府県も全部書く子もいれば、特に印象深かった場所を書く子もいて、一人ひとり考えながら取り組む姿が見られました。

振り返りを踏まえた気づき

- ・日本以外にも他国のことにも興味を持った子がいた。

- ・行ったことがない都道府県を知り、実際に足を運んでみたいと考える子が増えた。

- ・活動を通して、住んでいる東京都の周りの都道府県にも興味を持ち、理解が出来た。また、はめ込みパズルを用いて正確な場所を知った。

- ・都道府県の場所を地域ごとに覚え始めた子がいる。

- ・ハサミで切ることによって地形の違いにも気づくことができた。

- ・都道府県名を書く際に小さな文字で県内に書くことが出来る子が増えた。

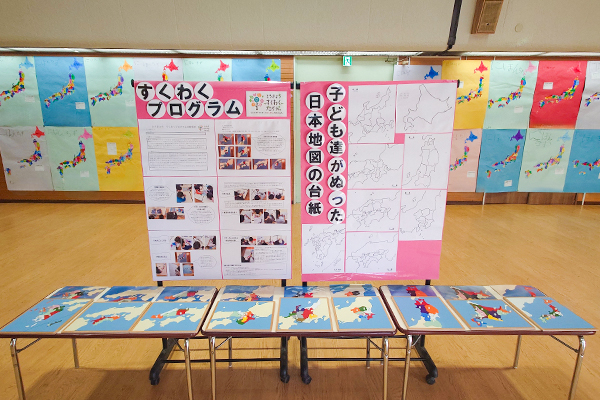

⑧作品展示会での掲示の様子

すくわくプログラムの掲示と教具

作成した日本地図の展示会場(体育館)

学年を問わず、壁に貼った日本地図を親子で見て回ったり、すくわくプログラムの掲示を見ながら、子ども達が作成した工程や教具(はめこみ日本地図)についてお話をしたり、実際に触ったりしていた